当社へお問い合わせいただくよくある質問について、以下に回答させていただきます。

地目が農地の場合の処分方法について

① 農地売買における制約とは?

登記地目が農地「田・畑」の場合、農地法により『農地の取引をする場合、新所有者は農業従事者に限られる』という制約をかけられます。

そのため、農業従事者でない当社が新所有者になるためには、”地目変更が必須”となります。

② 農地の地目変更方法は?

農地の地目を変更するには大きく2つの方法があります。

尚、費用や手続き手間の観点から、当社では「(A)非農地証明による地目変更」を優先して検討されることをお勧めしております。

(A)非農地証明による地目変更

対象地で長らく耕作しておらず、すでに山林化している場合等に、”そもそも農地でないのだから、現状の土地の状態に合った地目に登記情報等を更新する”方法です。

「農地を宅地に転用する」といった農地転用と異なり、対象地を整備する必要等もなく、所有者自身で手続きをすれば、郵送実費程度の手続費用で済ませられる、比較的簡単な手続きです。

具体的には、

(1) 農業委員会に対し、非農地証明の発行を相談・申請し、証明書の発行してもらう。(通常は申請手数料無料)

(2) 法務局に対し、非農地証明書とともに地目変更申請書を提出し、登記上の地目を変更してもらう。(申請手数料無料)

という手続き手順に沿って進めます。

※多忙な方や行政手続が苦手な方は、行政書士や土地家屋調査士に手続代行を依頼することができます。

※上記手順が原則となりますが、なかには(1)をスキップして、(2)のみで地目変更することを容認している行政も多々あります。そのため、まずは法務局への相談・申請から始めてみるのも一案です。

尚、最近まで耕作していた農地や、行政が非農地証明を認めないと定めているエリア内に対象地があった場合は、この方法による地目変更を行うことはできません。

(B)農地転用による地目変更

畑を住宅地に変える等、土地の性質や使途を大きく変える際に必要な手続きであり、一般に「農地転用」と呼ばれます。

農地法では、農地法4条(所有者が変わらない地目変更)や農地法5条(売買等により、所有者と地目を同時に変更する地目変更)で定められています。

この場合、変更後の地目に土地の性質を合わせる必要があるため、造成工事などに多額の費用が必要となる場合があります。

尚、この手続きの相談・申請先や流れは、概ね(A)と同様です。

③ 地目変更ができない農地はどうすればいい?

地目変更ができない農地は、以下のような処分方法が考えられます。

(A)近隣の農業従事者へ譲渡打診する

近隣の農業従事者の方へ直接譲渡打診の声がけをし、お譲りする方法です。特に、処分したい農地の隣地者であれば、敷地面積が広がることにも繋がり、前向きに話が進む可能性もあります。

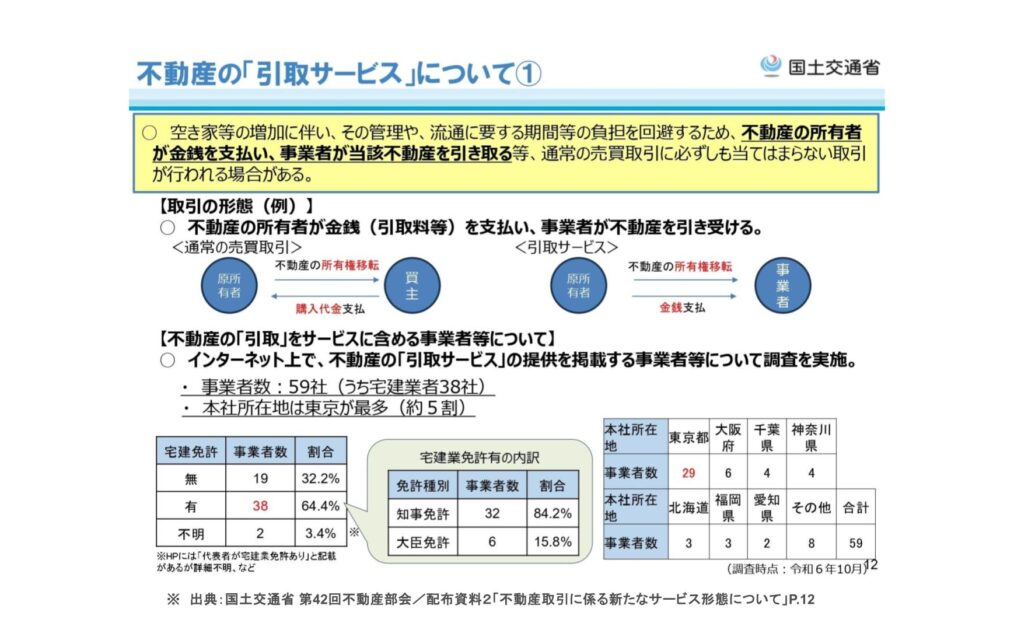

打診の結果、隣地の方も同様に処分できず困っているケースも少なくありませんが、試みる価値はある一案です。また、一般的な売買や無償譲渡のみならず「譲渡する側が、譲り受ける側へお金を支払う」形での譲渡打診により、協議がスムーズに進んだというケースも多々あります。

尚、農業委員会や地元の農業委員の方へ相談し、借り手や買い手探しの協力を得られる場合もあります。

(B)相続土地国庫帰属制度を利用する

対象地を相続または遺贈により取得している場合、相続土地国庫帰属制度(有償で国に引き取って貰う)を利用することができます。

相談や申請窓口は法務局です。この制度では、地目変更せず、農地のままでも処分が可能です。

▼▼相続土地国庫帰属制度について(法務省HP)▼▼

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

(C)個人間売買サイトでの売却

個人間売買サイトは、不動産会社を介さず、個人同士が不動産を自由に売り買いできる”不動産版のメルカリ”のようなWEBサービスです。

物件の掲載作業や、購入検討者とのやりとり等の手間は生じますが、農業従事者である買い手を見つけることができれば、地目を変更しなくとも売却が可能です。

尚、当社運営の個人間売買サイト「フィールドマッチング」の場合、成約率は約4割で、農地の成約実績も多数あります。不動産取引の経験がない方々でも、気軽に利用いただけるサイトです。

▼▼フィールドマッチング▼▼

https://fieldmatching.klc1809.com/about/seller

※セルフサービスのため、当社スタッフによる取引支援はありません。

取り扱い不可の物件について

共有地の場合、共有持分のみの取り扱いは可能でしょうか?

はい。当社では共有持分のみのお取り扱いも可能です。

その場合、当社引取後のトラブル防止のため、共有者への事前告知をお勧めしておりますが、必須義務ではございません。

農地の取り扱いは可能でしょうか?

はい。一部の農地を除き、取り扱い可能です。

地目(登記地目または課税地目)が田・畑 = 農地のままでは、農地法の関係でお取り扱いができかねます。

しかし、長らく不耕作の農地の場合は、農地以外の地目に地目変更登記をすることで、お引き取りが可能となります。そのため、事前に相談者様にて「”非農地証明”による地目変更が可能か」を、該当地の市町村役場にある農業委員会へお問い合わせいただき、農地以外への地目変更が可能な場合のみ、取り扱いが可能となります。

境界が不明確で、場所がわからないような土地も取り扱い可能でしょうか?

はい。現地を見たことがなく、場所や現地状況が一切わかっていない土地でも取り扱い可能です。

お手元に固定資産税課税明細や、登記簿謄本、名寄帳などがあり、地番さえ分かれば、土地の詳細や場所がわかっていなくても取り扱いが可能です。

料金(引取料)について

調査料、見積料、キャンセル料などは発生しますか?

いいえ。当社では、名義変更(所有権移転登記)申請当日に引取料をお支払い頂く以外、調査料等の前金は一切いただいておりません。

また、契約書案にご承諾いただくまでは、キャンセル料も一切発生いたしません。

※契約書案にご承諾後、登記手続きが開始された以降にお客様都合でキャンセルされる場合は、キャンセル料として5万円(税込)を申し受けます。

引取料はおおよそどれくらいになるのでしょうか?

当社の算定基準では、面積や土地の数(筆数)に関係なく、 ”土地の維持管理の必要性や所有者リスクの度合い” によって引取料を算定致します。

▪️ 算定例・最多価格帯

・容易に立ち入れないような山奥 ⇒ 60~80万程度

・民家や生活道路に面した山林(≒倒木等のリスクがある) ⇒ 100~250万程度

・別荘管理費、自治会費等が発生する別荘地・宅地 ⇒ 100~200万程度

・傾斜、土砂流出による加害リスクが高い山林 ⇒ 250万程度~

・過疎地区の解体、リフォームが必要となるような家屋つき土地 ⇒ 200~500万程度

※個別事象により大きく変動するため、下記はあくまで目安としてご参照ください。

(上記算定例よりも高額になるケースや、低額ないし通常買取できる場合もあります。)

現地調査について

見積もりを依頼すると、現地調査は必ずおこなうのでしょうか?立ち会いは必須ですか?

いいえ。原則として現地調査は実施いたしますが、物件の立地環境(山奥で進入困難等)によっては役所調査のみで、現地調査を割愛する場合もあります。

また、当社で現地調査を実施する場合でも、立ち会いは必要ありません。

現地調査時に、近隣への声がけなどは必ずおこなうのでしょうか?

いいえ。相談者様の「必ず挨拶して欲しい」「近隣には声がけしないでほしい」といったご意向に沿って、現地調査を行います。

契約書について

契約後や名義変更後に追加の費用が発生したりする可能性はありますか?

いいえ。名義変更後に追加費用を請求するようなことは一切ございませんので、ご安心ください。

契約書の重要事項欄には【契約不適合責任の免責】=【契約後に追加費用は一切発生しない】旨を記載しており、名義変更後にお引き取りした不動産において新たな不具合等が発覚しても、追加費用の請求などは一切ございません。

※ただし、下記にあたるような「意図的な隠蔽事実」があった場合には、追加費用が発生する可能性があります。

① 近隣住民等から除草伐採の苦情があったり、境界位置に関してトラブルになった過去があったことを知っていたにもかかわらず、その経緯を当社に隠していた。

② 市役所等から土地整備等に関する勧告を受けたことがあったにもかかわらず、その経緯を当社に隠していた。

③ 町内会等の好意で対象地の除草をしてもらっていた(又はその謝礼として金銭や菓子折り等を定期的に送っていた)にもかかわらず、その経緯を当社に隠していたなど。

※尚、当社が定める「隠蔽事実」には、以下のようなケースは含まれません。

① 前所有者である故人が、上記のような事実を把握していたものの、相続人である相談者様がその事実を知らなかった場合。

② 近隣住民等が除草伐採の希望をしていたことが発覚したものの、その希望者が相談者様にその申し出をしたことがなく、相談者様がその事実を知る由もなかった場合。

契約書を先に確認したいのですが、可能でしょうか?

はい。契約書のサンプルについては、ご希望をいただければいつでもご共有させていただきます。

ぜひお気軽にお知らせくださいませ。

有償引取の場合、契約書は譲渡になるのでしょうか?それとも売買になるのでしょうか?

契約書は、相談者様(売主)が当社に引取料を支払うことを契約条件として、対象不動産を当社(買主)が1円で購入する売買契約書となります。したがいまして、登記申請時における登記原因は「売買」となります。

※マイナス金額での売買取引では、法務局が受理できない為です。

有償引取となる場合、引取料の支払いは登記完了を確認してからにしたいのですが、可能でしょうか?

はい。後払いオプションを利用することで、登記完了を確認後にお支払いすることが可能です。(オプション料:引取料の5%)

尚、後払いオプションを利用しない場合、引取料をお支払い頂くタイミングは、原則として名義変更(所有権移転登記)申請日としております。

名義変更(登記)手続きについて

相続登記がまだ終わっていないのですが、その場合でも引き取りは可能でしょうか?

いいえ。当社にてお引き取りする際には、故人から当社へ直接名義変更することはできず、予め相続登記を頂く必要があります。

ただし、当社との契約前に相続登記を進めていただくほか、当社への名義変更(所有権移転登記)申請と相続登記を同時に実行することも可能です。

※その場合の相続登記費用は別途必要となります。

◼️相続登記費用目安:

・戸籍取得含め全て司法書士に依頼:15~20万程度

・戸籍をご自身で収集頂き、その後の諸手続を司法書士に依頼:10~15万程度

※被相続人(故人)様の出生~逝去までの戸籍通数等により費用は変動するため、あくまで目安としてご参照ください。

登記済権利書(登記識別情報通知)を紛失しているのですが、その場合でも引き取りは可能でしょうか?

はい。権利書などを紛失している場合でも、追加手続きをすることで名義変更が可能です。

◼️権利書紛失にかかる追加費用について:

・紛失に伴う追加手続きのすべてを司法書士に依頼する場合:5~8万程度

・ご自身にて直接手続きを対応いただく場合:追加費用なし

(この場合、名義変更の登記簿反映完了まで、司法書士へ依頼する場合よりも2~4週間程度多くかかり、法務局からの本人限定郵便を受け取り、所定の手続きをおこなって頂く必要があります)

名義変更の際はどのような書類が必要になりますか?

当社からご相談者様へご用意をお願いする書類はなく、正式契約へ進んだ際に、担当司法書士からご案内をお送りいたします。

なお、対象不動産や所有者様の所有実態により異なるため、正確な内容としてのご案内ではありませんが、概ね以下の書類をご用意頂いているケースが多いようです。

・本人確認書類コピー(運転免許証など)

・対象物件の登記識別情報通知(権利書)

・対象物件の最新年度の固定資産税評価証明書又は課税明細書

・所有者様の印鑑証明書(登記申請日において3ヶ月以内に発行されたもの)

※印鑑証明書の住所は登記簿上の住所と一致している必要があります。転居等により住所が変わっている場合は、別途、住所変更登記が必要となります。

名義変更はKLC連携の司法書士事務所にしか依頼できないのでしょうか?

いいえ。基本的には当社連携の司法書士事務所へ依頼しておりますが、相談者様のお知り合いなどで司法書士の方がいらっしゃる場合は、その方へ登記手続きを依頼することも可能です。

お引き取り物件のその後について

引き取ってもらった土地は、その後どのように活用されていくのでしょうか?ちゃんと維持管理はされるのでしょうか?

当社は中長期保有を前提として、新たな使い手が見つかるまでは、除草伐採などの維持管理を実施しつつ、主に一般個人の方への売却を目指して再販活動を行います。

購入者は、昨今のキャンプブームなどから自分の山を持ちたい人、山菜採取などを目的とする人、環境再生の活動の場としたい人、2拠点生活の場として利用したい人などさまざまですが、必ず本人確認書類や利用目的などを把握した上でお譲りしています。

尚、当社運営サイトである「フィールドマッチング」で買い手を見つけている場合もあります。

個人間売買サイトで、誰でも無料で情報掲載頂けますので、引取サービスと併せて、ぜひサイト利用もご検討ください。

https://fieldmatching.klc1809.com/about/seller

もしKLCが倒産した場合、前所有者へ責任が追及されるなどの事態は起こりませんか?

当社が倒産したことにより、前所有者へ所有者責任や所有者名義が戻ってしまうリスクは無いと認識しております。

この理由は、

・仮に当社が倒産した場合、弁護士などの破産管財人等が選任され、その管財人等が”暫定的な所有者”として当社所有財産の管理責任を負っていくことになる。

・そのため、当社自体が機能不全に陥った場合であっても、それをもって所有者名義が前所有者に戻ったり、責任が及ぶことは現実的に考えられない。

と認識しているためです。

尚、昨今では、静岡県熱海市において大規模な土砂災害があり、その災害には人為的過失があったものとして、当時の所有者のみならず、前所有者にも、その責任が追及されました。

しかし本件は、「前所有者の盛土工事に違法性があった可能性がある」ことに対する追及であり、「前所有者であったこと」自体の責任を追及されたものではありません。

以上の点からも、前所有者自身に不法行為等がない限り、前所有者に対して責任が及ぶ可能性は無いものと認識しております。